La Réhabilitation Améliorée Après Chirurgie (RAAC) est une nouvelle modalité de prise en charge des patients bénéficiant d'intervention de chirurgie complexe, comme c'est le cas en neurochirurgie. Ce principe vise à mieux pressentir les problèmes pouvant survenir au cours de la récupération afin de pouvoir les anticiper et les traiter. Elle procède par étapes, tout au long du parcours-patient : avant, pendant et après l'hospitalisation.

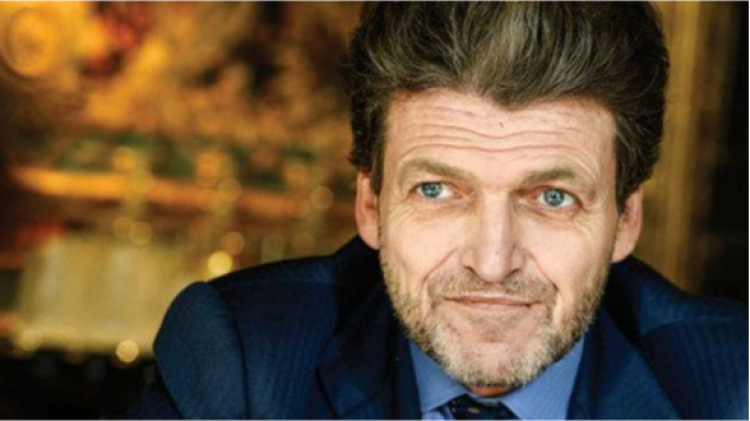

Pilotée par le Dr Antoine Kourilsky, Neurochirurgien à l’Hôpital Fondation Rothschild, l’équipe RAAC est coordonnée par une infirmière coordinatrice RAAC, qui accompagne le patient sur l'ensemble de son parcours, dans sa partie hospitalière mais aussi en dehors de l'hôpital. La RAAC s’appuie sur les travaux du Dr. Henrik Kehlet, chirurgien digestif danois, ayant démontré dès 1997 une réduction de la morbi-mortalité des patients opérés de chirurgies digestives lorsqu’étaient pris en compte l’ensemble des freins potentiels à leur réhabilitation.

Les 3 étapes du programme RAAC en chirurgie du rachis :

Étape 1. Avant l’opération.

La préparation physique et psychologique du patient à sa chirurgie est un élément crucial de sa bonne récupération ultérieure. Pour ce faire, plusieurs semaines avant l’opération, un patient sera adressé, en fonction de ses besoins, aux professionnels de santé adaptés pour, par exemple, faciliter son sevrage tabagique, sa perte de poids, la gestion de sa peur de faire un geste douloureux (appelée kinésiophobie) ou encore son réentrainement à l'effort.

Autre élément de la préparation du patient à sa chirurgie : l’éducation thérapeutique. C’est un élément fondamental que nous avons choisi de formaliser sous la forme d’une Hospitalisation de Jour (HDJ). Après avoir été évalué par l’anesthésiste en vue de sa chirurgie, le patient est ensuite reçu par un kinésithérapeute, qui là aussi réalisera un bilan fonctionnel complet permettant de suivre sa progression en post opératoire. Il lui prodiguera des conseils personnalisés d’hygiène de vie à mettre en œuvre au quotidien.

Le patient est ensuite reçu par l’infirmière coordinatrice RAAC lors d’une consultation dédiée. Elle prépare le patient à l’intervention par le biais d’une éducation thérapeutique spécifique et lui fixe des objectifs. Elle lui explique en détails son parcours, des jours qui précèdent l’intervention jusqu’à la consultation de contrôle avec le chirurgien.

L’HDJ RAAC de préparation à la chirurgie se termine alors par un travail de synthèse, réalisé par le neurochirurgien référent du patient en collaboration avec l’infirmière coordinatrice et formalisé sous la forme d’une lettre de liaison envoyée au patient et aux correspondants médicaux. Elle confirme que le patient est bien en mesure de rentrer dans un parcours de soin RAAC et que les mesures d’optimisation et d’éducation thérapeutique ont bien été réalisées.

Étape 2. Pendant l'hospitalisation

L'objectif est de tout mettre en œuvre pour atténuer les facteurs de stress physique et psychologique liés à l’intervention chirurgicale et à l'anesthésie.

Avant l’intervention, le jeûne préopératoire est limité à son minimum afin de restreindre les symptômes d’inconfort qu’il peut entraîner. Une boisson énergisante est par ailleurs donnée quelques heures avant le bloc et une collation est offerte au patient dès son réveil. Les tuyaux (perfusions, sondes urinaires etc.) ne sont plus systématiques et leur retrait, en fin d'intervention, doit être réalisé le plus précocement possible afin de faciliter le retour à l’autonomie du patient.

Pendant l’intervention, les neurochirurgiens du service privilégient, chaque fois que cela est possible, les chirurgies mini-invasives qui visent à opérer à travers de petites incisions.

Après l’intervention, le premier lever se fait le plus souvent dès le jour de l'intervention ce qui permet d’enlever un certain nombre de restrictions liées à l’attente de ce premier lever et permettre ainsi la prise du dîner au fauteuil, l’accès aux sanitaires etc. L'infirmière coordinatrice RAAC voit le patient en chambre, et discute avec lui des objectifs fixés en préopératoire. Elle analyse avec lui les raisons qui ont pu conduire à un obstacle à la récupération.

Toutes ces mesures ont pour objectif de permettre au patient de sortir de l’hôpital dans les meilleures conditions possibles afin qu’il retrouve rapidement son cadre de vie et qu’il puisse réaliser sa rééducation en condition de vie réelle.

Etape 3. En post-hospitalisation

Dans la majorité des cas, le patient retourne à son domicile. Des aides peuvent lui être apportées, notamment par le dispositif de l’Assurance-Maladie PRADO qui met tout en œuvre pour trouver le personnel soignant nécessaire au retour à domicile du patient.

A la différence de l’hospitalisation conventionnelle, une fois le patient rentré à domicile, il bénéficie désormais d'un suivi rapproché qui sécurise sa sortie. L’infirmière coordinatrice RAAC est son contact privilégié jusqu'à la consultation de contrôle avec le chirurgien.

Le suivi est réalisé via une application de télémédecine sécurisée « Mon Hospi » (technologie e-fitback). Cette application peut être remplie au choix, soit par le patient lui-même avec télétransmission de photos de cicatrices et de réponses à des questionnaires, soit par l'infirmière coordinatrice RAAC qui appelle le patient pour s'assurer de la bonne évolution de sa récupération.